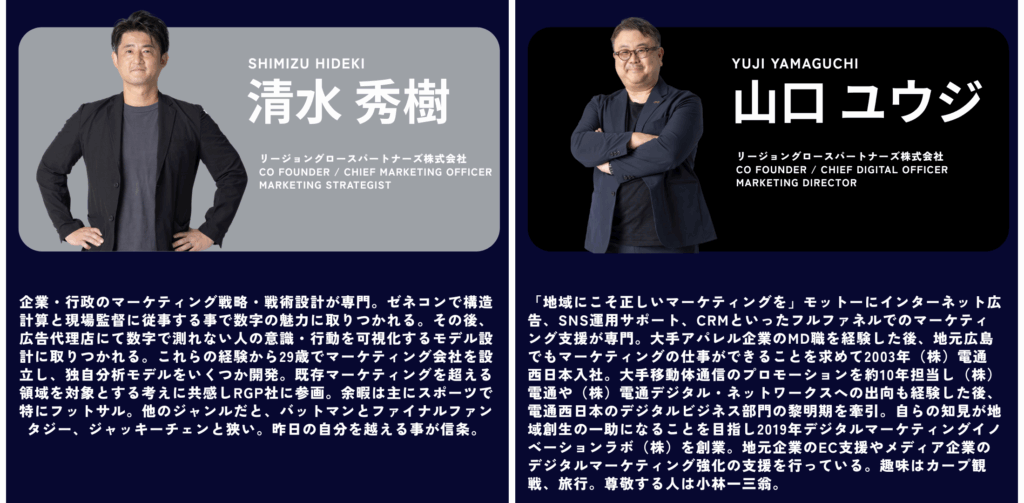

マーケティングの本質に迫る対談。デジタルと戦略、異なるフィールドで活躍するプロが「可視化」「言語化」「熱量」の重要性を語ります。中小企業の経営や地域活性にもつながるヒント多数。AI時代におけるマーケティングの本質とは?デジタルの限界と“熱量”の重要性を語る対談。顧客視点と戦略設計のリアルがここにある。

マーケティングに求められるの本質とは?

山口: 清水さんの主戦場となっている「マーケティング」って?

清水: マーケティングって広いですけど、プロダクトやプライシングも含めたクライアント側の領域全体を含みます。私の領域の基本を語るとすると課題と解決策の可視化と言語化になり、言い換えると「考えて」「書いて」「喋る」。電通時代の師匠からもこの三つが重要だと言われました。

対象とする領域は4P(Product、Price、Place、Promotion)すべてに及びますが、やるべきことは「可視化して言語化する」こと。AIで分析はでき、作業効率は確かに上がりますが、そこに“温度感”が乗っていないと本当のマーケティングとは言えません。それはある意味クリエイティブとかプロモーションにも通じると思うんですけど。 基本的には企業や 行政とかの課題と解決策を可視化して言語化していくみたいな。 その重要ポイントが4Pのプライスだったりするときもあるし、 プレイスだったりプロモーションだったりみたいな。 領域はいろいろあるけれどやってることは可視化して言語化するっていう部分ですよね。

山口: そうだね。AIに足りないものは“熱量”だと思う。

清水: 特に解決策の領域はやっぱり熱量が必要です。データ的には支持されない案でも、やってみたいという思いが突破口になる時がある。マーケティングは科学反応。AIが出せない“爆発”は、そこに熱量があるからこそ生まれるんですよね。

統計と意思決定、そして勝負勘

清水:特に課題の設定に関しては列記したり、書き方としてなんとなく広く書いたり、 どんずばにも書けると思うんですけど、 誤解を恐れずに言うと当たり外れなく課題は書けると思うんです。けど、 解決策ってやっぱり熱量とか温度感がいるんで、 例えば調査データではあんまり有効ではないって結果出てるけど、 これはやってみたいとかっていうのが時々、クライアント判断としてもそこに相応の論理と温度があると「じゃあやってみましょう」みたいになったりする。例えばWeb調査などで60%がAを選んだとします。調査の場合は結果として母数の60%が選んだという見方をするが、統計的視点や確率論で考えるとそれは“選ばれる確率が60%”とも読める。でも、跳ねるかどうかはそのデータに含まれていない。20%のほうが競合がやっていない場合もあるし、意外と“少数派”が勝機だったりする。

山口: 天才プランナーや経営者って、最初は反対されたけど実行して成功したっていう話、多いよね。科学反応的なものだよね。 多分、普通にはこの程度しか伸びないけど、 これとこれが掛け合わさることによって爆発量を見るっていうよね。 それが AIでは出てこないというか、 当然なんだけど。

清水: 例えばハズキルーペのようなことですね。調査では出てこないけど、意思と熱量が結果を出すことは多い。まさかああいうクリエイティブが当たるなんて、 調査出しても多分あれは確率論としては低いはずなんですけど、あれを競合がやってないで自分たちの世界観として見せるんだっていう意思があったから多分、 熱量があったからあれだけ爆発したんだろうなって思います。

マーケッターとは何か?

山口: マーケッターという言葉が独り歩きしてる感じあるよね。ちょっと広告かじっただけの人が名乗るには違和感がある。

清水: マーケッターが増えて、その領域がどんどん高度化していくのはとてもいいことだと思いますが、STP(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング)や4Pを知らずに「マーケやってます」と言うのは問題だと思います。 個人の集合体をマーケットって呼んで、 マーケットの後ろにingをつけてマーケティングになってるんで、 本来は顧客目線がベースであるべきなのは確かなので。顧客目線で考えると成功するのがマーケティングの世界では基本の考えになっているし、擦り切れるほどの顧客分析で意外な強みが分かったという話も多い。インスタントカメラの復活とか。

山口: 意外な強みが見つかって爆発的に売れることもあるよね。広告代理店と例えば製造業のクライアントがいたとして、調達してるっていうか商品を作ってるのはクライアント(事業者)側なんで、 広告がやれる領域っていうのは非常に限定的なんでね。 だから限定的なのに、 マーケティングやってますって、 物を作ってないのにおこがましいなという意味合いで、 あんまりマーケッターって言う言葉や役職を一概に括るのはあまり好きではないかなと。 マーケッターって言う言葉は若干ひとり歩きしてて、 割と安売りになっている。

清水:そうなんですよね。 マーケティングデザインの領域って山ほどあるんだと思う。すごく狭い領域の人がマーケティング、 例えばSTP4P知らない人ってやっぱり結構いたりするんで、 マーケティング語るならSTP4Pはもう居の一番に出てくるから、必要だと思うんですけど、 それを知らずにマーケティング語ると結構、 マーケティングってそんなもんなんて思われてしまうのは良くないですよね。

気づいていない強みの可視化

清水:マーケティングデザインにおいてSTP4Pが全てではないのは多分前提でありつつ、 今自分がちょっと興味のある領域は強みの可視化。 SWOT分析も、 例えばドコドコのコンサルのワークショップも、 「はい貴社の強み書いてくださいって」状態からスタートする場面が多い。 強みってそもそもどうやって合理的、もしくは構造的に導き出すのかっていうのがないまま強みを出してくださいって。だからそれは事業者側として、あくまでもうちとしてはこれが強みだと思ってやってるんですけどねっていうものしか出てこない。 それは多分、ファクト(事実)なんですよね。 事実でしかなくて強みにはなってなくて。 なので今自分がやってるのは、 カスタマージャーニーはやっぱり最初に作っておいて、 お客が購買までどういうことを考えてるのか。そこに企業のファクトをバリューチェーン分析で洗い出して、 カスタマージャーニーとバリューチェーン分析のガッチャンコで強み可視化をしていく。

このガッチャンコにとあるフレームが必要で、それを使わずにガッチャンコしてもファクトは強みにならない事にも気づいたので、今はそれを修正して強み可視化を行っています。

ファクトがジャーニーのこういうフェーズでお客には魅力に映るだろうと。 それが多分強み。 そこから独自分析モデルの連鎖分析に変換したりするんですけど。

山口:今まで強みだと思ってなかったんだけど、 どうやらこれが刺さるらしいということで、 メインにそこを打ち出すと爆発的に売れたとかっていう事例はたくさんあるからね。

清水: 自分自身もMBAの友人に言われて気付いた事があった。自分の特技、強みはマーケティングテクニックとかじゃなくて、 なんとなく喋ったらその場で構造化ができるのが強みらしくて、 今まで自分はそれを強みだと思わなくてファクトだと思ってたんですけど、 MBAの学生からすると、 会話しただけで構造化ができるっていうのはすごく魅力に映ってて、これは自分だけの強みなんだなっていうのが理解できたっていう、 自分自身の体験談もあったりします。今ではビジネス上の壁打ちも構造化までする時はクライアントから「有料で」と言ってくれたりするので、やっぱり顧客目線が入ってないとマーケティングっていうの、多分良くないんだろうなと。

エピソード消費と中小企業の可能性

清水: モノコトイミやトキ、ヒト消費など色々な消費傾向があったりしますが、個人的には「エピソード消費」という概念がこれからは重要だと思ってます。例えば飲食店に入って食べ物や飲み物そのものではなく“誰とどんな時間を過ごすか”にお金を払うという解釈。それをエピソード化して伝える事が価値になる。観光もそう。 物質的なものにお金を払っているのではなくて、 その現地でしか体験できないエピソードにお金を払う。観光は特にエピソード消費。地域をリージョングロースさせるみたいな、 地域を活性化させるみたいな話っていうのは、 その地域で得られるエピソードを可視化して言語化しないと魅力が伝わらない。エピソード設計の仕方も重要なポイントとして、インサイトの深掘りではもう対応できないという考え方があるのですがそれはいずれ話すとして、やっぱりエピソード含めた可視化、 言語化は必要ですが、そもそもそれは楽しいですよね。 企業で考えると多分ですが、大企業よりかは中小企業のほうがすごい特徴的なエピソードみたいなのが作れる。

山口: 中小のほうがスピード感があるし、実行力もある。ただし、独裁的な意思決定が前提になるけどね。企業規模によるのかどうかは分からんけど、 やっぱり実行力が伴う。 資金力で言うと大企業のほうが有利な面はあるんですけど、 尖ったものをやろうと思った時に、 事業体が小さいほうがスピード感が持てるっていうのはあると思う。

清水:SNSで例えた時に例えばある特定のSNSなどのコミュニティに属してる人が、 どういうエピソードを求めてるのかっていうのが分かると、 PVとかユニークユーザーを跳ね上げるっていうのは、 多分そこまで難しいことではないんだろうなって思う。もちろん、その場限りの施策は絶対にNGでコンセプトはずらさないほうがいいと思うんですけど。 そういうのを可視化する技術としてのマーケティングテクニックは戦略レベルからキチンと設計しないといけないので大変ですけど面白いです。

統合マーケティング(IMC)と企業の熱量

山口:私の研究テーマはIMC(統合マーケティング)。中小企業にとって必要最低限のエコシステムを定義してあげると有効だと思う。大きい会社になれば、 IMC課題っていうのがあるんだけど、 中小企業において、 IMCのエコシステム、つまりは「これだけはやりましょう。 これだけはやらなきゃいけない」は、 ここの教科書に全部載ってます。 やらなきゃいけないツールはこれです。 みんなまずこれに行くと、 最低限のポーダーラインを超えます。というのは研究して定義して提供したら面白いと思っている。

そこから先は熱量の問題ですね。情報発信の仕方が増えてる今、SNSやYouTubeまで発信するには社内にスーパーマンが必要な状況です。

デジタルリテラシーが高くないと、ホームページも更新できない。でも社内リソースには限界がある。会社の外と中の境界線が曖昧になっている。昔に比べて企業でやらないといけない情報発信業務が多いんですよね。 SNSも発信しなきゃいけない、YouTubeもやりましょう。 社長全面的に立って、 地域の顔になっていきましょう。 ホームページも 自社内で更新しなきゃいけないよね。 ある程度、 デジタルリテラシーの高いスーパーマンが、 社内に一人必要になっちゃってる状態になるけど、熱量的な発信をしようと思うと、 やっぱり企業内の仕事ですよねってなるんです。

なおかつ、 それが採用の話であったり、 新製品の話であったり、 やっぱり中でやってもらわないといけないんだけど、限界があるっていうところの境界線が、 非常に不明瞭な状態にある。

未完成でも発信するべきか?

清水: IMCの話しから急に枝葉の話になるのですが、山口さんに質問なんですけど、 例えばニュースリリース一つ出すのも、 本来はちゃんとした商品があった上で、 出すのが跳ねるよねっていうのは当然理解なんですが、ベータ版でも出してみるという発想は?日本企業って完璧じゃないと出さない傾向があるけど、それは機会損失では?

山口: LINEは未完成のままリリースしてシェアを取った。機能は後からアップデートすればいい。とはいえ、PRとして報道を動かすには“ネタ”のファンダメンタルズが必要です。PRってやっぱり報道なり、 ウェブ記事でも新聞記事でもテレビでも、 テレビ局がカメラを担いで来てくれるだけの、 ネタかっていう、 そのファンダメンタルズはいるんですよ。 「なんかこんな感じなんですけど」 ではやっぱりカメラ持って取材には来ないからね。 一社でもいいから来そうだねっていうところで、 リリースは作ったらいいと思う。

孤独な経営者とマーケティングの役割

清水: 先ほど社長自体も会社の顔になって・・といった文脈から話を繋げるのですが、経営者の孤独って、恐らくですが(マーケッターが恐らくと言ってはダメですが)みんな知ってる事実。誰にも心を割ってない人は多いはず。彼らが感じている孤独って多分人それぞれ違うと思うのですが、なぜ経営者は孤独を感じるのでしょう?

山口: 友人がいても、本当に話せる人がいるかどうかは別問題。熱量が合わないとダメなんですよね。

清水: AIやデジタルが進化するほど、逆に人間的な領域の価値が高まると思うんですよね。明日死ぬかもしれないっていう世界がある中で、 ちょっとでも困ってる人がいて、 自分の能力がそこで活用できるんであれば、 まあ最善のものを出そうっていう。 当社の9人はそれぞれはある気がするんですよね。

山口:加えて、一緒にやれるなと思ってるのは、 安いものを売って金儲けしてやろうっていう人たちじゃないから。 こんな自分でも役に立てるんだったらっていうような、 この感じの9人だから一緒にやれるのかなとまずは思ってるよ。 なんか多分AIとかデジタルが発達すればするほど、 反動でそういう領域の重要性って増すんじゃないかなと。

清水:AI時代の到来でも、やっぱり一番大切なのは”熱量”ってことですよね。

山口:今日は話ができてよかったね

コメント