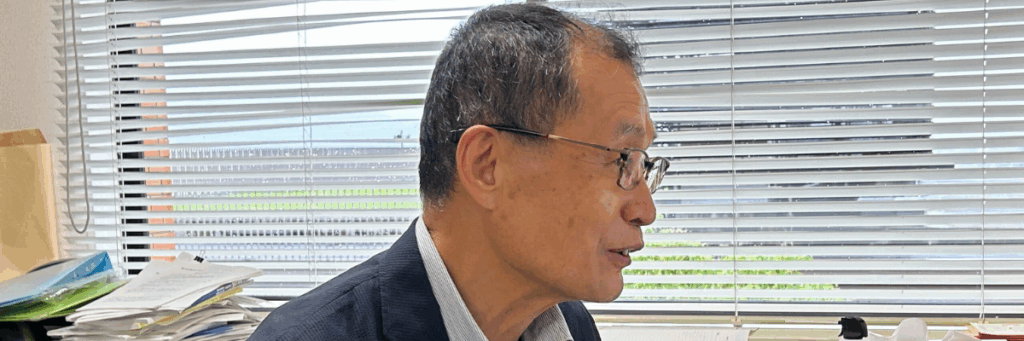

デジタルマーケティングがマーケティングの主流となって久しい中、地方都市における実情はどうなのか?広島経済大学メディアビジネス学部 宮田教授にインタビューしました。宮田教授は、広島をはじめとする地方都市では、デジタルマーケティングの導入が遅れていると指摘しています。特に、広告代理店の多くが従来の手法に依存しており、デジタル分野への対応が不十分であることが課題とされています。

顧客との長期的な関係構築(CRM)の重要性

インタビュアー:広島のデジタルマーケティングの現状は?

宮田教授:広島には、デジタルマーケティングはもとよりインターネット広告を扱う広告会社がほぼありません。福岡や大阪には、東京資本の支店がそれなりにあり、LINEヤフーも福岡に拠点を持っています。しかし、残念ながら広島は素通り状態です。広島に広告代理店は150社ぐらいあると言われているのですが、デジタルに力を入れているところはありません。デジタルマーケティングにおいては、単なる広告配信だけでなく、顧客との継続的な関係構築(CRM・顧客関係管理)が重要です。この導入が、企業の成長に不可欠であるにもかかわらず、広告からCRMをサポートできる企業が地方に少ないことが大きな課題です。

インタビュアー:どうして地方都市にはこういった会社が少ないのでしょう?

宮田教授:ホームページ制作会社は多数あるようですね。しかし多くがグラフィックデザインや印刷業から業態転換したところが多いようです。一方デジタルマーケティングをフルファネルでサポートする会社は現在売り手市場です。東京からわざわざ地方に出向かなくても潤っている業界になります。そのため地方にはデジタルマーケティングの会社が進出してきていない実態がありますね。

インタビュアー:どうしてフルファネル視点でのマーケティング知見が必要なのでしょう?

宮田教授:デジタルマーケティングにおけるフルファネル視点とは、一般の見込み客の認知獲得から始まり、顧客化、さらには熱心なファンへと育成していく一連のプロセス全体を捉えることです。単に広告で一時的に顧客を獲得するだけでは不十分であり、その後の育成が何よりも重要です。

もしこの育成の部分を軽視してしまうと、せっかく広告で獲得した顧客も、その後の関係が薄れ、結局は離れて行ってしまいます。そうなると、一時的な売上になっても、最終的な成果は上がりません。これでは、短期的な視点の施策に過ぎず、企業が持続的に成長していくことにはつながりません。

だからこそ、フルファネル視点を持つことが不可欠なのです。この視点があれば、広告による単発的な効果に終わらず、顧客との長期的な関係を築くことが可能になります。そして、その結果として、一人の顧客が企業にもたらす利益の総額であるLTV(顧客生涯価値)を最大化できます。顧客を単なる購入者ではなく、企業の成長を支える顧客資産としてのファンにまで育成していくことが求められているのです。

このようなプロセスを管理するために、デジタルマーケティングにおいては、インターネット広告の効果測定やウエブページの閲覧履歴などの各種のツールやデータが利用が可能になっています。

デジタルツールの活用と課題

インタビュアー:デジタルツールの活用と課題はいかがでしょう?もはやホームページが無いという会社は無いに等しいですよね?

宮田教授:一番の問題はホームページが営業ツールだということが理解されていないことです。多くの場合、サイト管理を総務部でされていると思うのですが、営業系の部署が担当するべきだと考えます。例えば、B2Bの会社でも、初めて見積りを依頼するとき、会社のホームページを見て決めることが多い。見積り依頼の有無が、ホームページで決まってしまうんです。営業ツールという認識を持てば、運用方法も変わってくるはずです。もう一つは、デジタルツールの活用ノウハウを自社で蓄え、運用している企業が少ないということです。欧米では、デジタルマーケティングをはじめ、デジタルツールを使いこなす人材を企業が確保しています。日本においては、組織の中にそういう人材が少なく、育っていない状況です。そのため、デジタルのサービスもツールも、毎日、どんどん新しいものが出てきていてもツールを取り入れても使いこなせていないという場面を多く目にします。

地域活性化や新たなビジネスチャンスが生まれると期待

インタビュアー:なぜデジタルマーケティングを地方企業が取り入れると地域活性化や新たなビジネスチャンスが生まれると期待されているのでしょう?

宮田教授:マーケティングの観点から見ると、地方企業にとってデジタルマーケティングは、従来の「地域密着型」から「地域発信型」へのビジネスモデル転換を促すツールと言えます。人口減少や少子高齢化が進む中で、地域内での需要だけでは限界がありますが、デジタルを活用することで、これまでリーチできなかった潜在顧客層にアプローチし、市場を広げることが可能になります。

また、その地方ならではの資源や文化、特産品などをデジタルコンテンツとして、インターネットを通じて発信することで、単なる商品の販売だけでなく、地域のブランディングにも貢献できるでしょう。これは、都市部に比べて情報発信力で劣るとされがちな地方にとって、逆転の発想で優位性を築くチャンスとなります。

具体的なメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

1. 少ない予算から始められる

デジタルマーケティングは、従来のマス広告に比べてはるかに少ない予算で始められるのが大きなメリットです。例えば、SNS広告やリスティング広告は、数千円からでも出稿でき、ターゲットを絞り込んで効率的にアプローチできます。これにより、資金力が限られる地方企業でも、広告宣伝活動に乗り出しやすいでしょう。また、地域限定のキャンペーンなどを打ち出すことで、効率的な集客も可能です。

2. 地方からでも全国、世界展開が可能

インターネットを使えば、地理的な制約がなくなります。地方に本社を置く企業でも、ECサイトを立ち上げたり、オンラインでのサービス提供を行ったりすることで、全国はもちろん、海外の顧客にもアプローチできます。これにより、これまで地域のパイに限られていたビジネスを大きく拡大し、新たな市場を開拓できるチャンスが生まれます。

3. 多様なマーケティング支援会社やツールをリモートで活用できる

デジタルマーケティングの専門知識を持つ人材が地方に少ない場合でも、オンラインツールやリモートワークの普及により、全国各地のマーケティング支援会社と連携できます。これにより、最新のマーケティング手法や専門的なノウハウを使用して、自社のマーケティング戦略を強化できます。地方に居ながらにして、都市の専門家と協業できるのは大きな強みとなるでしょう。

また、多くのネットメディアも販売促進に使えるツールを用意していますので、それらを活用することも可能です。

地方企業の未来への展望

インタビュアー:学生にはどういったことを期待して講義をされていますか?

宮田教授:地方企業がデジタルマーケティングを効果的に活用することで、地域経済の活性化や新たなビジネスチャンスの創出が期待されます。地域特性を活かしたマーケティング戦略の構築が、地方都市の持続的な発展につながると考えていますので、これから社会人となる学生にはそのことに早めに気づいて地方発展に大いに貢献してもらいたいと思っています。また、デジタルマーケティングの時代になって起業のハードルも下がっています。学生には地方の視点でデジタルマーケティングを学んで、起業にも挑戦してもらいたいと常々話しています。

インタビュアー

リージョングロースパートナーズ株式会社

Marketing Director 山口ユウジ (YAMAGUCHI Yuji)

上級ウエブ解析士

「地域にこそ正しいマーケティングを」モットーにインターネット広告、SNS運用サポート、CRMといったフルファネルでのマーケティング支援が専門。大手アパレル企業のMD職を経験した後、地元広島でもマーケティングの仕事ができることを求めて2003年(株)電通西日本入社。大手移動体通信のプロモーションを約10年担当し(株)電通や(株)電通デジタル・ネットワークスへの出向も経験した後、電通西日本のデジタルビジネス部門の黎明期を牽引。自らの知見が地域創生の一助になることを目指し2019年デジタルマーケティングイノベーションラボ(株)を創業。地元企業のEC支援やメディア企業のデジタルマーケティング強化の支援を行っている。趣味はカープ観戦、旅行。尊敬する人は小林一三翁。

コメント