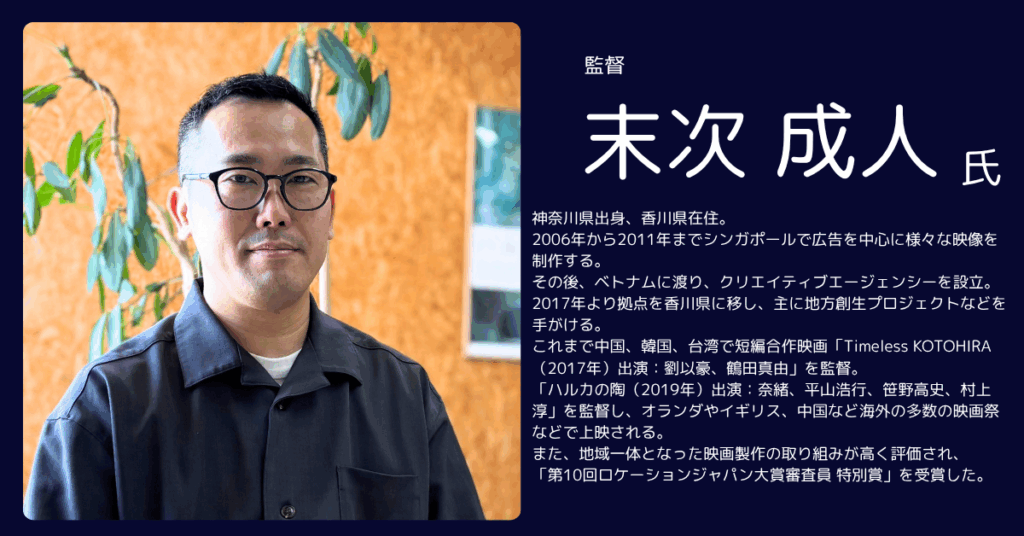

地域を織りなす映像作家:末次成人監督が語る地方映画の可能性と未来

香川県を拠点に活躍する映像作家、末次成人監督は、地域に根差した映画制作を通じて、新たな文化と経済のサイクルを生み出しています。今回は、監督の映画制作への原点から、地方での挑戦、そして未来の展望まで、深く掘り下げていきます。

映画への原点–なぜ映画制作を志したのか

インタビュアー:まず、末次監督が映画制作を志されたきっかけは何だったのでしょうか?

末次監督:小さい頃から映画が大好きで、撮影所などにも行ったりしていました。ただ、当時は「自分が映画を撮るなんて無理だ」と感じていたんです。大勢の人が関わる世界ですし、経験もない自分には到底できることではないと感じていました。

そこで、まずは“映画に近い場所”から始めようと考え、映像や広告、デザインなどの分野でキャリアを重ねていきました。

本格的な転機が訪れたのは30代後半。これまでの経験を活かし、自治体向けの企画提案を通じて、

ようやく映画制作の世界に足を踏み入れることができたんです。

振り返れば、遠回りのようでいて、すべての仕事の経験が映画づくりにつながる道だったと感じています。

地方で映画をつくる理由 –大都市ではなく地域を選んだ背景

インタビュアー:日本全国、さらには海外でもご活躍されてきた末次監督が、あえて大都市ではなく地方での映画制作を選ばれた理由は何でしょうか?

末次監督:そうですね。きっかけは、結婚した妻が地方出身だったこともあり、自然と私自身も地方に暮らすようになったことでした。

もともと神奈川出身で、東京でも仕事をしていましたので、大都市は仕事も多く、刺激的ではあります。一方で、地方には地元の人からは見過ごされているまだ手つかずの素晴らしい素材が溢れていると感じています。

地方で映画をつくることは、単なるロケーションの選択ではなく、自分らしいスタイルで映画と向き合える環境だと思っています。

地方制作の壁と可能性 –人材・環境の課題と打開策

インタビュアー:当然、地方で映画制作をすることには、様々な困難があるかと思います。特に難しいと感じられる点や、その打開策についてお聞かせください。

末次監督:そうですね。やはり一番の課題は「人材」です。どうしても地方では、映画制作やクリエイティブな分野を目指す人が少なく、必要なスキルや経験を持つスタッフが身近にいないという現実があります。

ただ、ここ数年で環境は大きく変わりました。リモート会議が普及したことで、東京や他地域のスタッフともオンラインで密に連携しながら、プロジェクトを進められるようになっています。距離の制約が以前ほどのハンデにはならなくなったと感じています。

それに、中四国エリアには手つかずの自然や独自の文化があり、映画にとって大きな魅力になる要素が揃っています。地方で映画をつくることは、確かに簡単ではありませんが、それ以上に“ここでしか撮れないもの”を生み出せるチャンスがあると思っています。

地域の物語を描く–土地の歴史・逸話を作品に込める意義

インタビュアー:地方だからこそ描ける物語や表現があるかと思いますが、映画制作においてどのような点を大切にされていますか?

末次監督:その土地に根ざした「逸話」や「歴史」をとても大切にしています。

日本各地には、まだあまり知られていないけれど、語り継ぐべき物語や魅力的な地域史がたくさん埋もれていると感じていて──。

そういった地域固有のストーリーを丁寧に掘り起こしながら、現地の方々とじっくり交流を重ねていく。そして、その土地に生きる人々と一緒に作品をつくり上げていくプロセスこそが、地方で映画を撮ることの最大の魅力だと思っています。

映画は単に映像を届けるだけではなく、「その地域の記憶や想いを記録し、未来に受け渡す手段」でもあると思っています。

映画が生む地域交流と活性化–制作を通じた住民参加とまちおこしの効果

インタビュアー:ご自身の映画活動が地域にどのような影響を与えていると感じられていますか?特に、制作を通じた住民参加やまちおこしの効果について、具体的な事例を交えてお聞かせください。

末次監督:映画づくりというのは、老若男女問わず、いろんな立場の人が関わることができる活動です。

だからこそ、普段はなかなか接点のない人同士がつながるきっかけにもなります。

地域の中で新しい交流が生まれたり、誇りが芽生えたり──そうした変化こそが、映画制作の大きな成果だと感じています。

実際に、撮影をきっかけに地元の旅行会社がロケ地を巡るツアーを企画してくれたり、地域メディアがPRに協力してくれたり、市民向けの無料試写会が開催されたりと、多方面で連携が広がりました。

こうした動きが、地域にとっての“新しいアイデア”や“事業の芽”となっていく。

映画は単なるコンテンツではなく、地域にイノベーションを起こすツールにもなり得ると、あらためて実感しています。

資金調達のリアル –制作委員会や企業版ふるさと納税の活用

インタビュアー:地方での映画制作において、資金調達は大きな課題だと思います。資金調達の方法など、さらに詳しくお聞かせいただけますか?

末次監督:映画をつくるというのは、単なる制作行為ではなく、「どんな想いを、誰と一緒に届けていくか」という営みだと感じています。

『ハルカの陶』もそうでしたが、地域の魅力や人の生き方、その土地に流れる時間の美しさを伝えたいという想いに、共感してくださる方が少しずつ集まってきた。その積み重ねが、最終的に一本の映画として形になっていったんです。

地元の企業や市民の方々と一緒に、「この映画をどんな人に届けたいのか」「どんなメッセージを託したいのか」を対話しながらつくっていくプロセスは、作品そのものにも深みを与えてくれました。そうして生まれた映画は、公開されたときにより多くの人の心に届き、長く愛されるものになると信じています。

地方発コンテンツの未来像–スクール構想と人材育成への展望

インタビュアー:末次監督の5年後、10年後の目標や夢についてお聞かせください。スクール構想と人材育成への展望について伺えれば幸いです。

末次監督:将来的には、この地域に「映画やコンテンツ開発を学べるスクール」のような場所をつくりたいと考えています。

というのも、いま地方では、そうした分野を学べる環境がほとんど整っていないのが現実です。そのため、多くの若者たちが夢を追って大阪や東京といった都市部に出て行ってしまう。そして一度出ると、なかなか地元には戻ってこないんですよね。

結果として、人材が流出し、地域の人口減少にも拍車がかかる──。でも、時代は変わってきています。オンラインで学べる環境や、地元で働きながら創作を続ける道も増えてきました。だからこそ、中四国のこの地でコンテンツ開発や映像表現を学び、そのまま地元で働きながら何かを生み出していけるような「循環型のクリエイティブ拠点」を築きたいと考えています。

そんな流れができれば、いつかこの土地から“世界初のヒットコンテンツ”が生まれる可能性だってある。私は本気でそう思っています。

地域の魅力を語り、世界に届けられるクリエイターが、この地で育ち、羽ばたいていく──。

そんな人材を一人でも多く育てていける環境を、これからの10年で形にしていけたらと思っています。

韓国から学ぶ戦略–コンテンツ輸出と国策のヒント

インタビュアー:最近の映画や文化を見ると、日本に比べて韓国のコンテンツが世界的に先行しているように感じます。韓国は国を挙げてコンテンツ産業を支援しているとも聞きますが、この点についてどのようにお考えですか?

末次監督:確かに、韓国は国策としてコンテンツ産業を育ててきた歴史があります。外貨獲得という明確な目標のもと、ドラマや映画、音楽などを“輸出産業”として戦略的に支援してきた。その結果、今や世界中で韓国コンテンツが浸透し、経済にも大きな効果をもたらしています。

私が以前ベトナムに滞在していたとき、現地の方が韓国ドラマをよく観ていたのですが、その理由のひとつに「放映権料の安さ」がありました。かつては日本のドラマも人気がありましたが、放映権が高く、手が出にくかったと聞きます。韓国はそうした障壁を低く設定することで、海外でのシェアをじわじわと広げていったんですね。非常に巧みな戦略だと感じました。

一方で、日本も近年では文化庁の支援制度や、経産省・国際機関を通じたコンテンツ輸出支援、地方発コンテンツの推進制度など、制度的な後押しも年々充実している事はとても喜ばしいことと感じています。

多様な表現が拓く映画文化 –ビジネスだけに偏らない映画の可能性

インタビュアー:最後に、末次監督が理想とする映画文化のあり方について、少し大きなテーマにはなりますが、お聞かせいただけますでしょうか。

末次監督:映画というのは、やはり「表現の自由」を体現する存在であってほしいと強く思っています。

もちろん、映画も産業のひとつですから、ビジネスとしての側面は避けて通れません。けれど、それが行き過ぎると、売れるものばかりが優先され、画一的な作品ばかりが生まれてしまう。そうなれば、表現の幅が狭まり、やがて文化そのものが衰退してしまう。

だからこそ、多様な作品に触れ、それぞれの背景や視点に耳を傾けてくださる観客の存在が、とても大きな意味を持つと感じています。

作る側と受け取る側が、ともに多様な表現を歓迎し、受け入れていくことで、映画文化はより自由に、より豊かになっていく。

そして、その広がった表現の先には、多様性や寛容さを尊重できる社会が待っているのではないか

──そんな希望を込めて、これからも映画をつくり続けていきたいと思っています。

インタビュアー:本日は貴重なお話をありがとうございました。末次監督の今後のご活躍と、地域発のコンテンツが世界へ羽ばたく未来を楽しみにしております。

インタビュアー

リージョングロースパートナーズ株式会社

co founder / Chief Creative Officer / Executive Producer

多田ヒロト (TADA Hiroto)

大手フードサービス業でマネージメントを学び、異業種であるCMを中心とした映像制作会社、株式会社スペースへ転職。現在、同社の代表取締役を務め西日本エリアの広告、特にCM制作に携わっている。 業種やジャンルに囚われること無く、数々のCMを手がけ多くの広告賞を受賞。映像は人が創るもの、人との出会いを大切にモノづくりにこだわりを持って完成に導く。 RGP社には映像制作の枠を超えて面白いことが出来そうと参画。楽しくなかったら広告では無い、面白い広告とROCK&PUNK大好き。RUN&筋トレも大好き。

コメント